因為地形、河川的阻隔,人類史上橋樑一直扮演著縮短地區與地區交通聯絡的重要角色。

古代橋樑主要是以木頭或石頭建造而成。隨著時代變遷,建造橋樑的技術更加精進,更多的建材種類被拿來運用。

而至今的橋樑不單只是用來便利人們的交通運輸,設計上也會考量具有藝術觀賞的價值。

今天就讓我們來觀賞古今中外各種橋樑的設計之美。

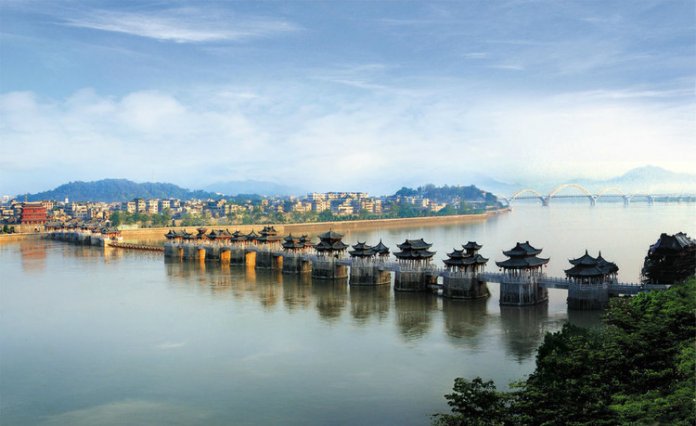

廣濟橋

<圖片來源:網路>

<圖片來源:網路>

又稱湘子橋,位於廣東省潮安縣潮州鎮東,橫跨韓江,建於南宋乾道六年(1170年),於寶慶二年(1226)完成。

全長515米,橋墩用花崗石塊砌成,中段用18艘梭船聯成浮橋,能開能合,當大船要通過時,可以將浮橋中的浮船解開,讓船隻通過。然後再將浮船歸回原處。是中國也是世界上最早的一座開關活動式大石橋。

倫敦塔橋(Tower Bridge)

<圖片來源:網路>

又名千年橋,不僅是當地地標,同時也是世界最美的橋樑之一,有「倫敦正門」之稱。

倫敦塔橋全長244米,下端的塔橋可分開供船隻通行。橋基上建有兩座高聳的方形主塔,為花崗岩和鋼鐵結構的方形五層塔。高43.455米,兩座主塔上建有白色大理石屋頂和五個小尖塔,遠看仿佛兩頂王冠。

福斯鐵路橋(Forth Railway Bridge)

<圖片來源:https://reurl.cc/3NGYV>

福斯鐵路橋位於英國愛丁堡市郊,堪稱工業時代的一大奇蹟。建造完成於1890年,距今已經有120多年的歷史,該橋樑現在仍處在營運狀態。

福斯橋橋樑的大部份結構是鋼,由一條中平衡懸臂橋和兩條懸跨組成,據說共用了八百多萬支的鉚釘,懸臂樑屬於桁架鋼樑,是由厚鋼管連接而成的。不但抗風強、抗海水腐蝕性強和極為堅固。

橋樑總長為2467米,高度有110米。2015年被聯合國列為世界遺產。

米洛大橋(Le Viaduc de Millau)

<圖片來源:網路>

米洛大橋位於法國南部,於2004年建成通車,為世界最高的運輸大橋。

採用特製鋼材為橋面,而非混凝土,以減輕橋樑重量,施工方式採用預鑄法,為斜張橋形式建設。

總長2.5公里,橋面平均高270米,路面深入雲端,工程壯觀堅固,結構細緻輕巧,車行其間宛如騰雲駕霧,置身天境。

金門大橋(Golden Gate Bridge)

<圖片來源:網路>

金門大橋建於1846年,為美國舊金山的地標,跨越金門海峽,總長2737米,曾經是世界上最長的懸索橋。

金門大橋的建築師將它的橋身設定為國際橘,和周邊環境非常協調。在金門海峽常見的大霧中大橋顯得更醒目。

明石海峽大橋

<圖片來源:網路>

明石海峽大橋於1996年9月竣工,全長3911米。其間經歷了阪神大地震的考驗,阪神大地震的震央距離橋址僅4公里,但大橋安然無恙,只是南岸的岸墩和錨錠裝置發生了輕微位移,使大橋的長度增加了約1米。

明石海峽大橋建造前,從淡路島至本州搭定期船須耗時40分鐘來通行。竣工後,僅需五分鐘便可從淡路島到達本州。

阿拉米羅橋(Alamillo Bridge)

<圖片來源:https://spainattractions.es/puente-del-alamillo/>

阿拉米羅橋坐落於西班牙塞維利亞,是一座懸臂斜拉撟,也是一座結構藝術建築。1992年塞維亞舉辦世界博覽會,市府為大力擴建基礎建設而建立了此座橋樑。

整個橋的結構非常獨特,完全沒有任何橋墩,全長200米的橋身僅由一個142米高、傾斜約58度的斜拉樑所承載,這個樑用13對鋼鏈拉住橋身。整座大橋猶如一把豎琴,典雅美觀,散發著高雅的神韻。

霍亨索倫橋(德語:Hohenzollernbrücke)

<圖片來源:網路>

霍亨索倫橋橫跨萊茵河,靠近德國科隆的中央火車站。建於1911年,並以霍亨索倫王朝命名。

霍亨索倫橋是觀賞都市和河流美景的最佳至高點之一,由鋼架搭建,全長409米。橋中間是鐵路,兩側是行人走道。在用來分隔人行道與鐵道的鐵絲網上,被掛滿了大大小小、各式各樣代表永恆愛情的情鎖。是座當地知名浪漫的愛情聖地。

蘭卡威天空之橋(Langkawi Sky-Bridge)

<圖片來源:網路>

在馬來西亞蘭卡威的天空之橋,橋形呈圓弧狀,主體由鋼材料構成。總長125米,只用一根高87米的鋼柱支撐,被固定在山腰,再由8條鋼索牽引。整座橋就吊在海拔687米的高空,連接著兩座山頂,壯觀具挑戰性。

天空之橋於2007年正式開放參觀,漫步在這橋上,可以一覽蘭卡威的山脈美景,整片山嵐景致盡收眼底。

維琪奧橋((義大利語:PPonte Vecchio)

<圖片來源:https://reurl.cc/GdW7x>

維琪奧是義大利文化藝術中心,是佛羅倫斯市內一座中世紀建造的石造封閉拱肩圓弧三拱廊橋,位於阿諾河上,維琪奧橋以前是古代王公貴族專用的通道。

Vecchio這個字是古老的意思,因此維琪奧橋又稱舊橋、老橋。

橋樑可以分成3個部份,中央的橋拱跨度為30米,兩側的橋拱則是27米。橋拱的高度介於3.5至4.4米之間。橋面過道兩側坐落著三層錯落有致的樓房,橋面的中段兩側留有約20米寬的空間作為觀景台,橋上一直有商店存在著。

相信設計師們當初在規劃設計上,讓橋樑不單只有實用性,透過視覺與空間的比例,展現橋樑的結構力學與環境融合的美感。即使隨著時間演進,橋樑也能跟周邊環境互動成長。

參考文獻:

景觀融合思維下的橋梁美學原則

維基百科

網路資源